Protocole Vétérinaire :

4. Déterminer les examens complémentaires à réaliser

Quel bilan proposé ?

A l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus sur les analyses biologiques et les autres examens complémentaires (pression artérielle, imagerie, etc.) à inclure lors d’une consultation chat sénior.

Les bilans proposés ci-dessous tiennent compte à la fois de l’espèce féline, de l’âge de l’animal, de l’index d’individualité des variables biologiques, et des éventuelles anomalies découvertes à l’examen clinique.

- Bilan niveau 1 : Chat de 8 à 10 ans en bonne santé apparente

Mesure de la tension artérielle + Bilan biochimique (Glucose, Urée, Créatinine, Albumine, Protéines totales, ALAT, PAL, GGT, Phosphate, Calcium), hémogramme, et analyse urinaire (densité, bandelette, culot).

- Bilan niveau 2 : Chat de plus de 10ans en bonne santé apparente ou chez lequel une anomalie clinique a été détectée

Mesure de la tension artérielle + Bilan biochimique (Glucose, Urée, Créatinine, Albumine, Protéines totales, ALAT, PAL, GGT, Phosphate, Calcium, SDMA, ionogramme), hémogramme, et analyse urinaire (densité, bandelette, culot), T4 totale

- Bilan niveau 2 + : Chat de plus de 8 ans avec suspicion de cancer.

Mesure de la tension artérielle + Bilan biochimique (Glucose, Urée, Créatinine, Albumine, Protéines totales, ALAT, PAL, GGT, Phosphate, Calcium, SDMA, ionogramme), hémogramme, et analyse urinaire (densité, bandelette, culot), T4 totale

Imagerie médicale (radiographie thoracique, échographie, scanner)

Les conditions pré-analytiques

Analyses hématologiques et biochimiques :

Pour être utile et interprétable, le recueil de sang et d’urine doit être réaliser sur un animal à jeun et en limitant au maximum le stress. Afin de pouvoir comparer les données biologiques d’un bilan à un autre, il faut que les mesures soient effectuées dans des conditions similaires (si possible même heure de la journée, mêmes automates).

La prise de sang doit être le plus atraumatique afin de limiter le risque d’hémolyse. L’hémolyse peut en effet interférer avec la mesure de variables biologiques en biochimie, hématologie, et endocrinologie.

Afin de limiter l’hémolyse in vitro, les tubes à destination des analyses biochimiques et endocrinologiques doivent être centrifuger rapidement après la prise de sang.

L’analyse hématologique doit être si possible dans les six heures afin de limiter la lyse cellulaire, le gonflement des globules rouges, et l’agrégation plaquettaire. SI cette analyse ne peut pas être réalisée immédiatement, on conservera le tube à +4°Cet devra être réalisée dans les 12-24h.

Analyse d’urine

La collecte par cystocentèse permet le recueil d’urine stérile ce qui est indispensable pour une analyse bactériologique ; cela permet également d’éviter de contaminer l’urine par des éléments du tractus urinaire externe (cellules épithéliales pavimenteuses, leucocytes, bactéries, etc.). Cette collecte par cystocentèse n’est parfois pas possible et présente par ailleurs un facteur de stress ainsi qu’un risque traumatique : la collecte via une litière ad hoc peut être proposée en première intention et en cas d’anomalie l’analyse urine collectée par cystocentèse pourra venir confirmer cette anomalie.

Cette urine doit être recueillie dans un flacon propre et sec ne contenant aucun produit chimique. La présence de détergent peut notamment fausser de nombreuses réactions colorimétriques de la bandelette.

Une fois prélevée l’urine doit être si possible analysée dans les 30-60 minutes de manière à éviter l’altération des cellules, des cylindres et des cristaux possiblement présents. Si l’analyse ne peut pas être effectuée immédiatement (envoi au laboratoire par exemple), il est préférable de réfrigérer l’urine et d’analyser l’urine dans les 6 heures ; cette réfrigération permettra de limiter la croissance bactérienne si des bactéries sont présentes, mais peut faire apparaître ou disparaître certains cristaux (cf. paragraphe 3.4). L’utilisation de conservateurs n’est pas conseillée, car ils peuvent interférer avec les analyses (notamment réaction chimique de la bandelette urinaire).

Interprétation du bilan biologique

L’interprétation des résultats du bilan biologique se fera en fonction de l’intervalle de référence de l’espèce ou de la race pour les variables avec une faible individualité et en fonction de l’intervalle de référence individuel pour les variables avec forte individualité. On comparera également la valeur obtenue à celle du précédent bilan en s’aidant de la différence critique de cette variable.

La différence critique

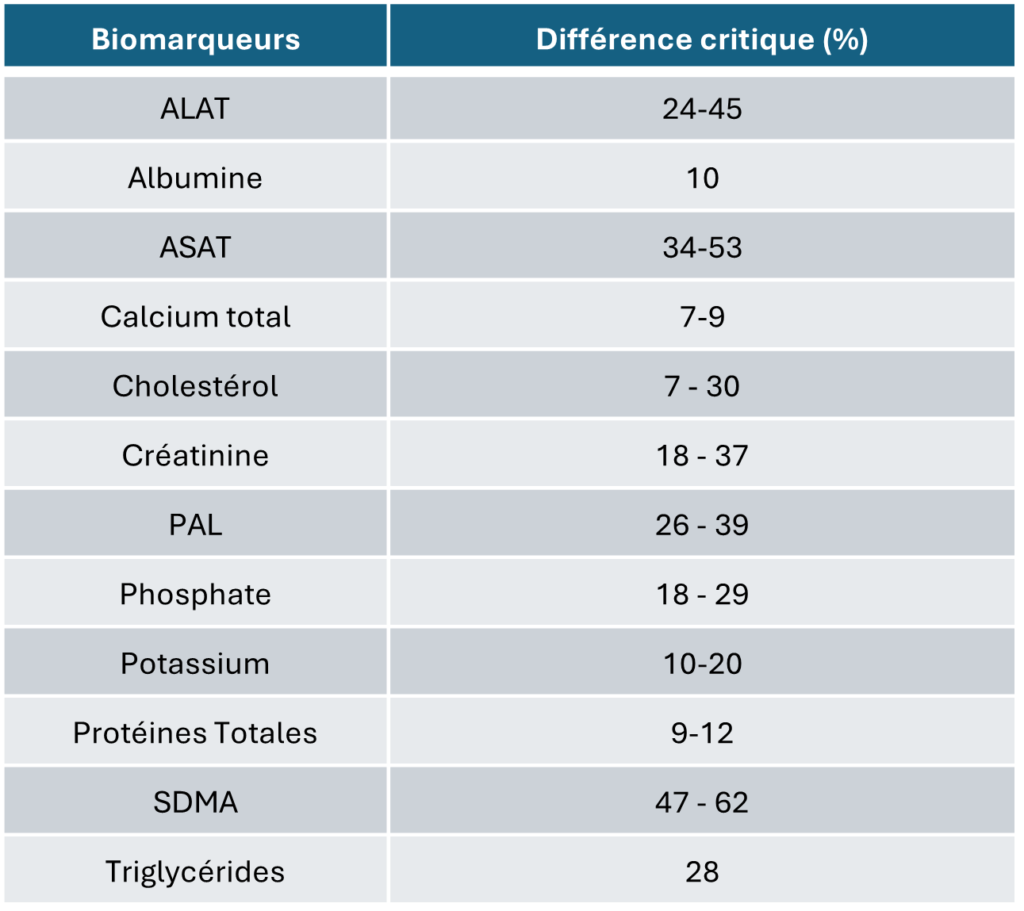

La concentration ou l’activité de toute variable biologique varie généralement entre deux bilans biologiques ; afin de déterminer si cette variation est cliniquement significative (c’est-à-dire révélatrice d’une maladie), il est intéressant de connaître la différence critique de cette variable.

La différence critique est une donnée statistique propre à chaque variable biologique (et variant d’une espèce à l’autre) qui correspond au degré d’augmentation ou de diminution considérée suffisamment importante pour être significative cliniquement. Ce paramètre a été mesuré pour plusieurs variables biologiques chez le chat et varie parfois selon les études (en raison de la population de l’étude utilisée, de l’effectif du groupe, etc.). Le tableau 1 regroupe les différences critiques recensées dans la littérature pour les principales variables biologiques chez le chat.

Exemple:

Si on estime que la différence pour la créatinine est de 25% :Le passage d’une concentration en créatininsé de 60 à 110umol/L en 1 an est significative car on note une augmentation de ((110-60)/60)*100 = 83%

A l’inverse, un passage de 95 umol/L à 110 umol/L en 1 an n’est pas significative, puisque on note une augmentation de ((110-95)/95)*100 = 16%

A noter que pour que cette notion soit applicable, il est nécessaire que ces bilans aient été réalisés dans les mêmes conditions (animal à jeun, même automate notamment).

Interprétation d’un résultat de test isolé

Au cours de la consultation d’un animal âgé, on pourra, sur la base de la clinique et du reste des examens complémentaires, réalisé un test ne faisant pas habituellement parti du bilan annuel (exemple : test sérologique, test endocrinologique, etc.)

L’interprétation des résultats de ce test dépendront notamment des qualités diagnostiques des tests biologiques que sont la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN).

Absence d’anomalies au bilan biologique réalisé

Chez un chat en bonne santé apparente, il est tout à fait possible que l’ensemble des variables biologiques mesurées présentent une concentration ou une activité dans l’intervalle de l’espèce ou de la race et que l’on ne note pas de diminution ou d’augmentation significative par rapport à une précédente mesure selon la différence critique de cette variable. Ce bilan n’a pas pour autant été réalisé pour rien ; il a permis :

De confirmer la bonne santé apparente de l’animal,

D’obtenir des valeurs de base de cet animal ce qui permettra d’établir un intervalle de référence individuel pour toutes les variables biologiques mesurées et détecter ainsi plus précocement une anomalie biologique lors des prochains bilans.

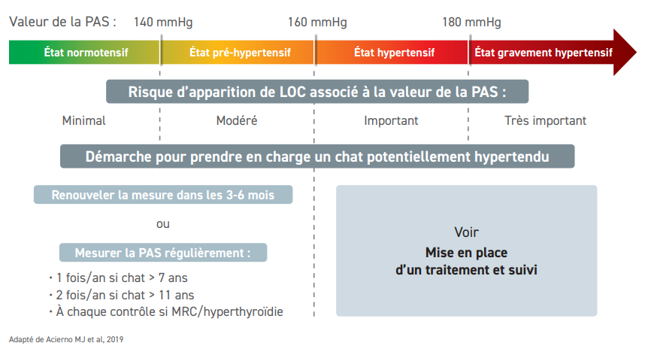

Interprétation de la valeur de la PAS

Pour interpréter la valeur de la PAS, il est important de prendre aussi en compte la présence ou non de lésions sur les organes cibles (LOC).