POURQUOI, QUAND ET COMMENT CHANGER L’ALIMENTATION DU CHAT VIEILLISSANT

Le vieillissement s’accompagne de modifications physiologiques et métaboliques qui, chez le chat, augmente le risque de malnutrition et une dégradation de la qualité de vie. Un suivi régulier de la prise alimentaire, du poids et du statut nutritionnel aide à prévenir cette malnutrition et à mettre rapidement en place les mesures diététiques nécessaires quand elle apparait. C’est d’autant plus important que l’âge n’est pas un paramètre sensible.

Il n’y a pas à l’heure actuelle de recommandations précises sur les besoins nutritionnels du chat mature, senior ou gériatrique et les études publiées sont peu nombreuses. L’approche nutritionnelle doit donc être individuelle et personnalisée.

L’évaluation statut nutritionnel du chat

L’objectif premier est d’évaluer si le statut nutritionnel est optimal ou si l’animal souffre déjà de malnutrition bien qu’apparemment en bonne santé.

Pour ce faire, quelques paramètres sont à prendre en compte : la note d’état corporel (NEC) et le score de masse musculaire (SMM), la ration et l’ingéré alimentaire, les signes digestifs et les maladies intercurrentes (voir la vidéo).

La NEC et le SMM sont indispensables pour estimer comment l’animal, au moment de la consultation, couvre l’ensemble de ses besoins nutritionnels, en particulier l’énergie et les protéines. Vous trouverez toutes les informations à propos de ces deux échelles dans les directives d’évaluation nutritionnelle de la WSAVA.

Une note d’état corporel inférieure ou égale à 4, ou supérieure ou égale à 7, doit attirer l’attention sur un déséquilibre alimentaire entre ce que l’animal mange et ce qu’il utilise. De même, toute amyotrophie généralisée, même modérée, est un signe de malnutrition énergétique et/ou protéique. Avec l’habitude, il est possible de distinguer un animal peu musclé de celui qui est amyotrophié, en particulier en palpant la région lombaire et en demandant l’avis de la famille. Un poil terne et/ou la présence de squames oriente également vers une carence nutritionnelle. Evaluer systématiquement ces paramètres, les consigner dans le dossier médical et le carnet de santé permet de reconnaître le statut nutritionnel optimal pour cet animal, qui servira de référence tout au long de sa vie.

L’âge progressant, à l’image de l’humain et du chien, une sarcopénie peut apparaître chez le chat. C’est un syndrome qui se caractérise par la diminution de la masse musculaire et des fonctions associées, indépendamment de la masse grasse. Il s’ensuit alors un état de fragilité, une diminution de la qualité de vie, et peut entrainer le décès de l’animal. Cette évaluation peut être délicate car un chat est naturellement « peu musclé » mais une anomalie de la musculature épi axiale lombaire doit immédiatement alerter le clinicien. En présence d’une diminution du SMM, l’évaluation de la ration est primordiale pour motiver une exploration médicale et apporter les ajustements nutritionnels nécessaires.

A la fin de l’évaluation, il est possible d’estimer le poids optimal de l’animal, qui sert de référence pour les calculs des besoins énergétiques de base et d’entretien. Pour rappel, par rapport à la NEC de 5/9 considérée comme optimale chez le chat, et chaque degré de l’échelle correspond à une variation de poids de 10 à 15% par rapport à celle-ci.

Pour les chats en apparente bonne santé et qui ne sont pas dénutris, la deuxième étape est d’estimer le risque de malnutrition en répondant à cette question : l’animal peut-il manger suffisamment pour couvrir ses besoins nutritionnels ? Le but est de prévenir ou d’anticiper une baisse de l’ingéré alimentaire qui pourrait impacter la santé et la qualité de vie de l’animal, comme une maladie parodontale ou de l’arthrose.

Les questions à se poser chez un chat dénutri en apparente bonne santé

Pour les chats dénutris, par exemple une amyotrophie généralisée débutante, en dehors d’une exploration médicale qui sort de l’objectif de cet article, il convient de se poser quelques questions afin de trouver des voies d’amélioration de la ration :

- L’animal couvre-t-il ses besoins énergétiques ? Un chat qui est en déficit calorique va perdre de la masse grasse mais aussi s’amyotrophier ;

- Mange-t-il suffisamment de ce nutriment/ingrédient ? Il est nécessaire de comptabiliser tout ce que l’animal mange. Dans l’exemple d’une amyotrophie, si le chat couvre ses besoins énergétiques, consomme-t-il suffisamment de protéines et en particulier des protéines animales ?

- A l’opposé, y-a-t-il surconsommation alimentaire ? Les capacités digestives ne sont pas infinies : tout excès alimentaire favorise une intolérance digestive et la fraction non digérée peut modifier le microbiote intestinal pouvant aller jusqu’à une dysbiose. Il y a certes souvent des signes digestifs associés, mais parfois discrets ;

- L’ingrédient/aliment consommé est-il de qualité nutritionnelle satisfaisante pour apporter ce nutriment en quantité suffisante ? Par exemple, la présence de certains signes digestifs, qui ne sont pas toujours spontanément décrits par la famille comme les flatulences ou les selles nauséabondes, peuvent alerter sur une digestion incomplète des protéines ;

- Est-ce que l’animal métabolise correctement ce(s) nutriment(s) ? Un bilan de santé complet permettra d’écarter cette hypothèse ;

- Une consommation excessive ce(s) nutriment(s) est-elle possible ? Par exemple, un état inflammatoire chronique induit une augmentation du catabolisme protéique et un anabolisme orienté vers les protéines inflammatoires, ce qui peut entraîner une amyotrophie généralisée.

L’évaluation du statut nutritionnel et l’appréciation de la ration orientent le choix des améliorations et/ou les changements à apporter à la ration actuelle puis de lister les paramètres de suivi et l’agenda des visites de contrôle d’efficacité des changements alimentaires.

Les changements physiologiques et métaboliques liés au vieillissement

Selon l’OMS, le vieillissement en bonne santé, ce qui est aussi recherché chez nos animaux de compagnie, est un processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permettent aux individus âgés de jouir d’un état de bien-être.

Le vieillissement est un processus complexe qui s’accompagne de changements physiologiques et métaboliques qui se peuvent se traduire par une modification des besoins nutritionnels et d’une altération de la tolérance aux déséquilibres physiologiques (photo 1).

Homéostasie et vieillissement

L’homéostasie est la capacité à maintenir son milieu intérieur dans un état de stabilité relative, en dépit des changements constants de l’environnement externe.

Le vieillissement s’accompagne, entre autres, d’inflammation (notion d’« inflammaging ») et de stress oxydant, d’une diminution des capacités immunitaires et de régénération cellulaire, d’une perturbation de la production hormonale. Tous ces phénomènes entraînent une réduction de l’homéostasie et des réserves fonctionnelles de l’organisme. Ces altérations et dysfonctionnements s’expriment de façon et d’intensité diverses d’un animal à l’autre : l’expression du vieillissement est donc individuelle.

Olfaction et vieillissement

En dehors du déclin cognitif qui n’est pas abordé ici, une diminution de l’olfaction s’accompagne d’une diminution voire d’un arrêt de la prise alimentaire chez le chat. Il faut donc, même chez un chat nourri en libre-service et à volonté, connaître et suivre la quantité d’aliments mis à sa disposition et la quantité qu’il mange au quotidien. Associée à une pesée corporelle au minimum mensuelle sur une balance appropriée, il est alors possible de réagir rapidement en cas de diminution de l’un et/ou l’autre. Une perte de poids de 5 à 10% (de 160 à 320g pour Misty, photo 2) dans les semaines précédant la visite doit alerter le praticien et demande une évaluation plus approfondie

Fonctions digestives et vieillissement

Le tube digestif, en tant que plus grande surface de contact avec le milieu extérieur, est un organe hautement adaptatif et régénératif, avec un système immunitaire très développé et un système nerveux autonome relié au système nerveux central. La sénescence cellulaire impacte ses compétences (digestion, absorption, détoxification, barrière physique), sa motilité, et il est rapporté une altération du microbiote intestinal. En présence d’arthrose ou de séquelles d’accident, le chat peut aussi progressivement souffrir de constipation chronique. Si on ajoute les probables altérations des fonctions musculaires, cardiaques, respiratoires, rénales et hépatiques, il est compréhensible qu’il y ait une modification de la tolérance orale et un besoin d’adapter l’alimentation en conséquence. Cependant, parmi le peu d’études chez le chat, les conclusions sont inconstantes et encore difficiles à interpréter. Il est donc hasardeux de dresser des règles universelles sur un processus très individuel.

Sachant que les mécanismes homéostatiques sont moins adaptatifs et résilients, le bon sens dicte d’au minimum faire en sorte de nourrir l’animal sans excès avec des aliments et ingrédients de qualité et donc d’adapter ou changer l’aliment en conséquence.

Les adaptations nutritionnelles du chat vieillissant

Effet-dose des nutriments et interactions

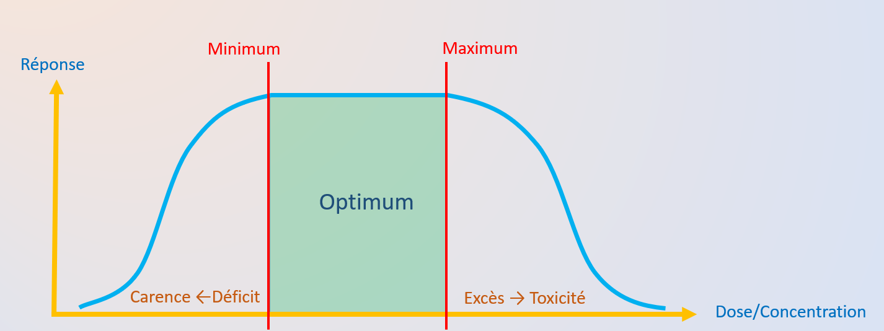

Il est bon de rappeler que tous les nutriments ont un effet-dose : en deçà de l’apport optimal, il y a un risque de carence nutritionnelle et au-delà un risque de toxicité (figure 1). Les doses minimales sont spécifiques au nutriment considéré, et la tolérance (entre le minimum et le maximum) est très variable d’un nutriment à l’autre. Il est donc important de répertorier tous les aliments complets et complémentaires (friandises, suppléments) donnés afin de limiter les excès.

La FEDIAF (Fédération Européenne de l’Industrie des aliments pour Animaux Familiers) publie régulièrement des recommandations pour les nutriments essentiels chez le chat adulte, en croissance et en reproduction (FEDIAF 2024). Elles présentent des minimaux nutritionnels, pas des apports optimaux et il n’existe pas de recommandations précises pour les besoins nutritionnels du chat âgé. Les rares publications ne permettent que de donner des principes généraux pour l’établissement d’une ration. De plus, il est difficile de trouver dans les publications des conseils chiffrés pour les nutriments non essentiels comme les fibres alimentaires, qui ont leur importance dans la santé digestive.

La quantité ne fait pas cependant tout : l’équilibre entre les différents nutriments est à prendre en compte, ainsi que les possibles interactions entre eux. Pour exemple, il faut apporter un minimum de 1g de calcium et 0,64g de phosphore pour 1000kcal chez le chat adulte mais aussi avoir un rapport entre le calcium et le phosphore compris entre 1 et 2. Au-delà le calcium altère l’absorption du phosphore voire s’accompagne d’une hypercalcémie chez le chat ayant une fonction rénale altérée. De même, un enrichissement en fibres insolubles va diminuer l’absorption des autres nutriments, potentiellement baisser l’attrait du chat pour cette alimentation, et donc sa consommation. Le risque de carence nutritionnelle est alors augmenté.

C’est pourquoi le praticien doit surtout se servir de la clinique pour conclure sur l’adéquation de la ration actuelle à couvrir les besoins nutritionnels de l’animal.

La ration apporte l’eau et l’énergie à l’animal et est composée de protéines, lipides, glucides (fibre), de minéraux et de vitamines à apporter quotidiennement. Voici les grands principes d’adaptation de la ration pour le chat âgé.

Quand changer et avec quel aliment ?

Il est rappelé que tout changement alimentaire doit être progressif et la forme de l’aliment choisie selon ses habitudes et les goûts du chat. Une transition alimentaire doit donc être très progressive, facilement 10 jours voire plus, et être respectée même si le chat se jette sur la nourriture … le premier jour.

Quand changer d’aliment ? Evidemment, dès que la clinique vous alerte. Le vétérinaire doit rester une source fiable de conseils scientifiques étayés : les conseils et guides développés sur ce site sont une aide précieuse. Changer l’aliment sans raison le jour du 7ème anniversaire du chat (parce que c’est écrit sur le paquet) ne fait donc aucun sens. Le choix de l’aliment doit être motivé par la clinique, les bénéfices attendus qui seront monitorés et l’historique de l’animal.

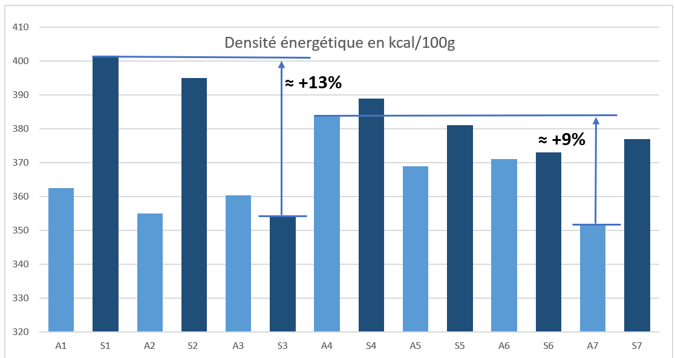

Il y a une multitude et une diversité de propositions alimentaires chez le chat vieillissant. Un panel de 7 aliments rendus anonymes et vendus en clinique est présenté : le propos est uniquement de souligner que, comme il n’y a pas de recommandations nutritionnelles, chaque entreprise fait ses choix selon ses critères propres. Le fabricant doit pouvoir avancer et étayer ses choix. Cette diversité est à la fois un atout, car il est possible de trouver un aliment correspondant aux besoins spécifiques de l’animal, et désespérant car il est facile d’être perdu. Il existe aussi quelques aliments formulés pour les chats de plus de 11 ans et qui ne sont pas renseignés ici : ils vont dans le sens d’une augmentation de la densité énergétique et la réduction des protéines et du phosphore par rapport à l’aliment senior de la même marque et de la même gamme.

Le premier graphe (figure 2) montre la diversité des densités énergétiques entre des aliments chat stérilisés adulte et senior. Une différence aux alentour de 10% est classique entre les différentes marques, avec l’aliment senior étant plus calorique que l’aliment adulte. Ce n’est cependant pas systématique (aliment 3).

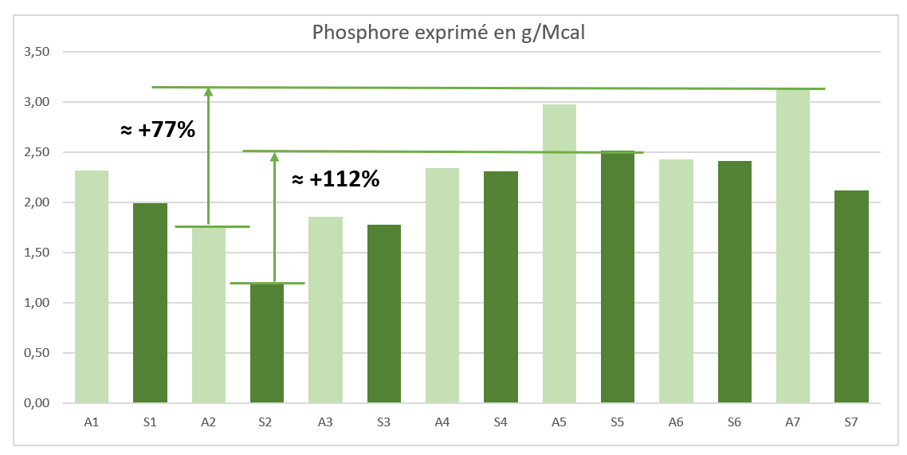

La disparité du contenu en protéines, rapportée en g pour 1000kcal (seul moyen de comparer) est encore plus grande ici (figure 3), illustrant le choix de l’entreprise. Il est à noter que l’apport de protéines est parfois déjà restreint (S3 et S4).

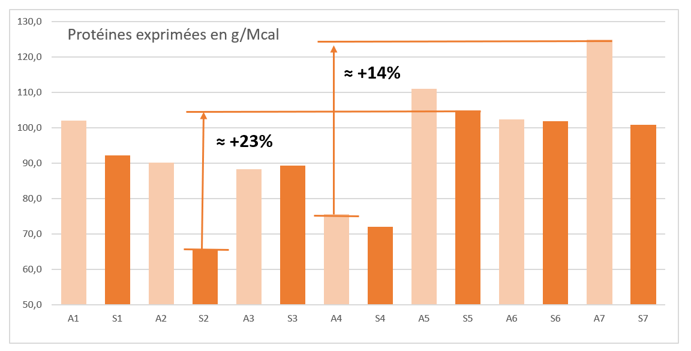

Et enfin, le taux de phosphore, exprimé également en g pour 1000kcal (figure 4) entre les différents aliments présentés, montre une variabilité très importante d’une marque à l’autre.

Le conseil est donc de bien connaître les marques que vous conseillez : faites des profils en interne suivant vos besoins. Cela demande du temps au début, mais très gratifiant par la suite, car vous pouvez motiver votre choix auprès des familles et ainsi donner un conseil professionnel. Il est toujours possible de vous faire aider par un(e) spécialiste en nutrition clinique.